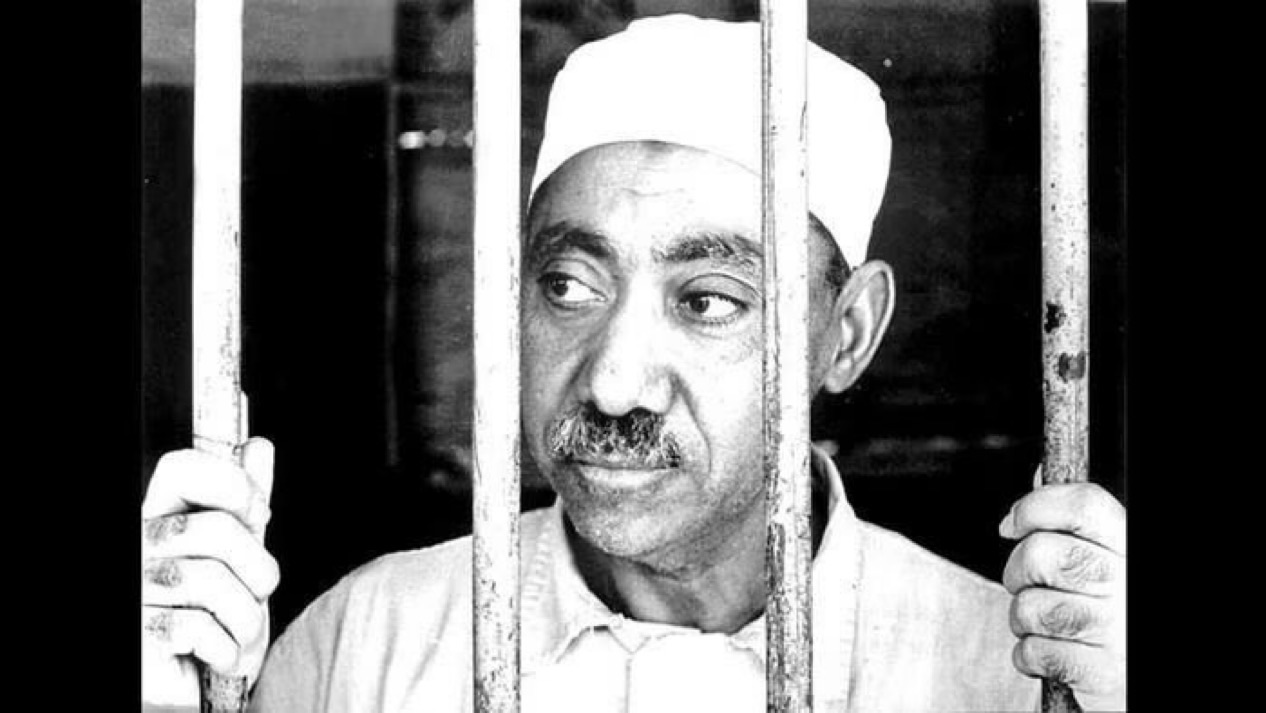

Le mouvement des Frères musulmans, fondé en Égypte en 1928 par Hassan al-Banna, reste aujourd’hui au cœur des débats sur l’islam politique et le terrorisme international. Sa figure la plus influente, Sayyid Qutb, exécuté en 1966 par le régime de Gamal Abdel Nasser, est considéré comme le père du djihadisme moderne. Ses écrits, en particulier Signes de piste (Milestones), ont façonné une idéologie — le « qutbisme » — qui inspire encore Al-Qaïda, l’État islamique et d’autres groupes armés.

Si les Frères musulmans se présentent officiellement comme un mouvement prônant la réforme sociale et religieuse, leurs opposants les accusent d’avoir développé un double discours. Plusieurs pays arabes, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Jordanie, les ont classés comme organisation terroriste. À l’inverse, la Turquie et le Qatar leur ont longtemps offert un soutien politique et logistique, suscitant de vives tensions régionales.

En Europe et aux États-Unis, le rôle des Frères musulmans suscite la controverse. Leurs relais locaux se présentent comme des associations religieuses ou caritatives, parfois reconnues comme interlocuteurs officiels par les pouvoirs publics. Des experts en lutte antiterroriste mettent toutefois en garde contre une stratégie d’entrisme visant à peser sur les communautés musulmanes et à influencer la vie politique locale.

L’influence de Sayyid Qutb dépasse largement l’histoire égyptienne. Le président Anouar el-Sadate fut assassiné en 1981 par des islamistes radicaux inspirés par ses idées, après avoir signé la paix avec Israël. Depuis, la mouvance djihadiste internationale continue de revendiquer son héritage. Malgré les interdictions et la répression, l’idéologie qutbiste reste vivace, alimentant un projet politique transnational qui vise à instaurer un ordre théocratique.

Aujourd’hui encore, la communauté internationale reste divisée : faut-il combattre les Frères musulmans comme une organisation terroriste, ou les intégrer comme un acteur religieux et social incontournable ? La réponse à cette question pourrait peser lourdement sur la sécurité et la stabilité, au Moyen-Orient comme en Occident.

Veux-tu que je développe cet article en version longue (reportage/essai, 1 000 mots), ou que je le garde en format presse généraliste comme ici (environ 500 mots) ?